VPB-Experteninterview

Thermografie Haus – Wärmeverlust erkennen und auswerten

Wärmeverlust am Haus kann teuer werden – sowohl für Ihren Geldbeutel als auch für die Umwelt. Die Thermografie am Haus bietet eine präzise Methode, um energetische Schwachstellen sichtbar zu machen. Mit Hilfe von Infrarotkameras erkennen Sie, wo kostbare Heizenergie verloren geht. Ob Altbau oder Neubau: Eine fachgerechte Thermografie ist ein wertvolles Instrument zur Verbesserung der Energieeffizienz. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie das Verfahren funktioniert, worauf bei der Auswertung zu achten ist und welche Maßnahmen sich daraus ableiten lassen.

Inhaltsverzeichnis – Thermografie

- Thermografie am Haus: Wärmeverluste sichtbar machen

- Wie funktioniert die Thermografie?

- Typische Farbskala

- Typische Wärmeverluste am Haus erkennen

- Auswertung der Thermografie: Was sagen die Bilder aus?

- Wärmeverlust am Haus ermitteln: Vorgehensweise

- Thermografie vom Haus: Innenansichten und Spezialanwendungen

- Thermografie-Kosten und typische Fehlerquellen

- Thermografie im Neubau: Mängel frühzeitig erkennen

- Thermografie im Winter: Der richtige Zeitpunkt

- Nach der Thermografie: Maßnahmen zur Verbesserung

- Beratung durch Experten aus dem VPB Netzwerk

- Häufig gestellte Fragen zum Thema Thermografie

Thermografie am Haus: Wärmeverluste sichtbar machen

Die Thermografie am Haus ist ein anerkanntes Messverfahren, das mithilfe von Wärmebildkameras Temperaturunterschiede auf der Gebäudehülle sichtbar macht. Sie wird erfolgreich zur Qualitätssicherung im Neubau und zur Schwachstellenanalyse im Altbau eingesetzt.

Wichtig: Die Thermografie muss fachgerecht durchgeführt und professionell ausgewertet werden – nur so liefert sie zuverlässige Ergebnisse.

Bei der Altbausanierung hilft die Thermografie, Wärmebrücken präzise zu lokalisieren – zum Beispiel an:

- Fenster- und Türanschlüssen

- Balkonen

- Heizungsnischen

- Rollladenkästen

Dort entweicht nicht nur wertvolle Energie, sondern es droht auch Schimmelbildung durch kondensierende Feuchtigkeit – ein ernstes Risiko für die Wohngesundheit.

Wie funktioniert die Thermografie?

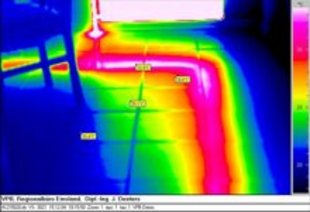

Die Thermografie nutzt Infrarotkameras zur Darstellung von Oberflächentemperaturen. Kalte und warme Zonen werden farblich dargestellt – so erkennt man Wärmeverluste sofort.

Innen- und Außenaufnahmen im Vergleich:

- Außenaufnahmen: zeigen, wo Heizwärme entweicht.

- Innenaufnahmen: decken Kältebrücken, Zugluft und feuchte Dämmung auf.

Typische Farbskala:

Farbe | Bedeutung |

Rot/Gelb | hohe Oberflächentemperatur → Wärmeverlust |

Blau/Violett | niedrige Temperatur → gut gedämmt |

Grün | neutral |

Hinweis: Thermografie-Innenaufnahmen sind unerlässlich. Nur sie zeigen z. B. Luftundichtigkeiten an Gauben oder Dachdämmung – Ursachen für Schimmel und Energieverlust.

Typische Wärmeverluste am Haus erkennen

Wärmeverlust am Haus tritt häufig an Schwachstellen wie Fenstern und Türen, dem Dach, Rollladenkästen, der Fassade oder der Kellerdecke auf. Besonders problematisch sind sogenannte Wärmebrücken – also Bauteilbereiche, über die Wärme relativ ungehindert nach außen dringt. Diese wirken wie kleine Heizkörper und verursachen einen unnötig hohen Energieverbrauch.

Typische Problemzonen sind etwa undichte Fensteranschlüsse, an denen kalte Zugluft eindringt. In Dachschrägen können verrutschte oder feuchte Dämmstoffbahnen die Dämmwirkung stark beeinträchtigen. Auch eine ungedämmte Kellerdecke führt zu erheblichen Energieverlusten und kann für kalte Böden im Erdgeschoss sorgen. Ein weiteres Problemfeld sind auskragende Balkonböden, die nicht fachgerecht thermisch von der Bodenplatte getrennt sind. Solche Wärmeverluste lassen sich mit einer fachgerechten Thermografie schnell und zuverlässig sichtbar machen – und gezielt beheben.

Auswertung der Thermografie: Was sagen die Bilder aus?

Die Thermografie-Auswertung zeigt Problemzonen an:

- Rot- oder Gelbzonen: hoher Energieverlust

- Blau: unauffälliger Bereich

- Dunkle Flecken (innen): potenzielle Feuchte- oder Schimmelstellen

Ein erfahrener Thermograf erstellt auf Basis der Aufnahmen einen Thermografie Bericht mit:

- Beschreibung der Mängel

- Energetischer Bewertung

- Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen

Wärmeverlust am Haus ermitteln: Vorgehensweise

So läuft eine qualifizierte Thermografie ab:

- Vorbereitung: Gebäude aufheizen (im Winter mind. 10 °C Differenz zur Außentemperatur)

- Durchführung: Außen- und Innenaufnahmen durch unabhängige Experten

- Auswertung: Analyse und Bewertung der Wärmebilder durch einen Fachmann

Tipp: Kombinieren Sie die Thermografie mit einer unabhängigen Energieberatung – das verbessert die Planung Ihrer Sanierung kann Förderanträge ermöglichen.

Thermografie vom Haus: Innenansichten und Spezialanwendungen

Die Thermografie eignet sich nicht nur zur Analyse der äußeren Gebäudehülle, sondern ist auch ein bewährtes Instrument für spezielle Anwendungen im Inneren des Hauses. So lässt sich zum Beispiel bei einem Wasserverlust der Fußbodenheizung mithilfe der Wärmebildkamera das Leck präzise orten. Die Heizschlangen im Boden werden deutlich sichtbar, und die undichte Stelle kann gezielt lokalisiert werden – aufwendiges und teures Aufstemmen großer Bodenflächen lässt sich dadurch vermeiden.

Auch verrutschte Dämmstoffbahnen in der Dachschräge oder Feuchteschäden in der Dachdämmung lassen sich mithilfe der Thermografie zuverlässig erkennen. Das ist besonders wichtig, denn feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Wirkung und wirken im schlimmsten Fall wie Wärmebrücken. Solche feuchten Bereiche bieten zudem ideale Bedingungen für Schimmelbildung, was die Bausubstanz gefährdet und die Gesundheit beeinträchtigen kann. Bewährt hat sich das Verfahren auch bei der Untersuchung von Fachwerkhäusern. Selbst unter Putz verdeckte Ständer, Streben oder Schmuckelemente lassen sich mithilfe der Thermografie sichtbar machen. Das erleichtert nicht nur die Sanierungsplanung, sondern auch die Einschätzung der Sanierungskosten – ein echter Vorteil für Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude.

Thermografie-Kosten und typische Fehlerquellen

„Vier Bilder für 100 Euro!“ – mit solchen Lockangeboten werben immer wieder vermeintliche Fachleute für Thermografie-Dienstleistungen. Häufig stammen diese Angebote von reisenden Fassadenbaufirmen, Energieversorgern oder Handwerksbetrieben mit Verkaufsinteresse. Doch solche Billigthermografien liefern selten seriöse Ergebnisse. Die Anbieter verwenden oft ungeeignete Geräte, verzichten auf Innenaufnahmen und liefern keine fundierte Auswertung. Statt objektiver Analyse erhalten Hausbesitzer lediglich farbige Bilder ohne fachliche Aussagekraft.

Besonders kritisch: Die Farbskala von Wärmebildkameras lässt sich manuell beeinflussen. Unseriöse Anbieter können problemlos Aufnahmen erzeugen, die stark übertriebene Wärmeverluste vortäuschen. So entstehen vermeintliche Problemzonen, die zu überflüssigen und teuren Sanierungsmaßnahmen führen – oft mit dem Ziel, hauseigene Dämmstoffe oder Fenster zu verkaufen.

Wer verlässliche Ergebnisse und eine ehrliche Bewertung seines Hauses wünscht, sollte auf einen unabhängigen Sachverständigen setzen. Die Experten im Netzwerk des Verbands Privater Bauherren (VPB) bieten fachlich fundierte Thermografie-Untersuchungen an – ohne Verkaufsinteresse, dafür mit umfassender Beratung, verständlicher Auswertung und klaren Empfehlungen. Sie helfen dabei, echte Schwachstellen zu erkennen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und sinnvolle Maßnahmen umzusetzen. Hausbesitzer sind daher gut beraten, sich direkt an das zuständige VPB-Regionalbüro zu wenden und die Thermografie durch einen dortigen Netzwerkpartner professionell und neutral durchführen zu lassen.

Thermografie im Neubau: Mängel frühzeitig erkennen

Über 70 % der Neubauten haben energetische Mängel. Ursache: schlechte Ausführung oder mangelhafte Planung. Mit Thermografie lassen sich diese Fehler frühzeitig erkennen – bevor sie teuer werden.

Beispielhafte Mängel:

- Undichte Dämmstoffbahnen

- Falsch ausgeführte Fensteranschlüsse

- Feuchte Stellen im Dachaufbau

Thermografie ist daher ein unverzichtbares Instrument zur Qualitätskontrolle im Neubau.

Thermografie im Winter: Der richtige Zeitpunkt

Beste Bedingungen für Außenaufnahmen:

- Außentemperatur unter 5 °C

- keine Sonneneinstrahlung auf die Fassade

- frühmorgens oder spätabends

Achtung: Wärmebilder nach sonnigem Wintertag zeigen falsche Ergebnisse! Die Sonne wärmt die Fassade – das wirkt wie ein Wärmeverlust, obwohl keiner vorhanden ist.

Nach der Thermografie: Maßnahmen zur Verbesserung

Die Thermografie liefert eine fundierte Grundlage, um gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz einzuleiten. Anhand der festgestellten Schwachstellen kann der Energieberater sinnvolle Sanierungsvorschläge erarbeiten, die individuell auf das Gebäude abgestimmt sind. Dabei sollte immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Blick behalten werden. Besonders wirkungsvoll sind Maßnahmen an Bauteilen mit großem Energieverlust.

Zu den typischen Empfehlungen zählen:

- die Dämmung des Dachs oder der obersten Geschossdecke,

- das Nachrüsten der Kellerdeckendämmung,

- der Austausch veralteter Fenster oder Türen sowie

- die gezielte Beseitigung von Wärmebrücken an kritischen Übergängen.

Nicht jede Immobilie benötigt eine umfassende Komplettsanierung. Oft reichen bereits einzelne, gut geplante Maßnahmen, um den Energieverbrauch spürbar zu senken. Ein individueller Sanierungsfahrplan, erstellt auf Basis der Thermografie-Auswertung, hilft dabei, die Arbeiten in sinnvoller Reihenfolge und angepasst an das persönliche Budget umzusetzen. Wer frühzeitig handelt, schützt nicht nur seine Bausubstanz, sondern spart dauerhaft Heizkosten und steigert den Wohnkomfort.

Beratung durch Experten aus dem VPB Netzwerk

Die Thermografie am Haus ist ein wirksames Verfahren zur energetischen Schwachstellenanalyse. Richtig angewendet, spart sie Geld, schützt vor Bauschäden und erhöht die Energieeffizienz. Lassen Sie sich nur von unabhängigen Experten beraten!

Häufig gestellte Fragen zum Thema Thermografie

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Thermografie?

Die besten Ergebnisse liefert die Thermografie in der Heizperiode – ideal sind klare, kalte Wintertage mit Außentemperaturen unter 5 °C. Wichtig ist ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen innen und außen (mindestens 10 K), ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Regen.

Kann ich eine Thermografie selbst durchführen?

Nein, eine fachgerechte Thermografie erfordert spezielle Ausrüstung, Fachwissen und Erfahrung in der Auswertung. Laien oder unsachgemäße Geräte liefern oft fehlerhafte oder irreführende Ergebnisse. Für aussagekräftige Aufnahmen sollten Sie stets unabhängige Sachverständige, z. B. aus dem VPB-Netzwerk, beauftragen.

Wie zuverlässig sind die Ergebnisse?

Thermografie ist ein anerkanntes und sehr zuverlässiges Verfahren – wenn es professionell durchgeführt wird. Aussagekraft und Genauigkeit hängen stark von der Qualität der Kamera, den Umgebungsbedingungen und der Erfahrung des Thermografen ab.

Welche Fördermittel stehen zur Verfügung?

Im Rahmen einer energetischen Sanierung können Thermografie-Untersuchungen gefördert werden – etwa im Zusammenhang mit KfW-Programmen. Fragen Sie Ihren VPB-Berater nach aktuellen Fördermöglichkeiten und kombinierbaren Maßnahmen.

Wie finde ich einen qualifizierten Thermografie-Dienstleister?

Am besten wenden Sie sich an das VPB-Regionalbüro in Ihrer Nähe. Die unabhängigen Sachverständigen im VPB-Netzwerk arbeiten produktneutral, verfügen über fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrung – ohne Verkaufsinteresse. So erhalten Sie eine ehrliche und fundierte Einschätzung Ihres Hauses.

Ist eine Thermografie am Haus auch im bewohnten Zustand möglich?

Ja, die Thermografie lässt sich problemlos im bewohnten Zustand durchführen. Voraussetzung ist, dass das Gebäude ausreichend beheizt wird, um die nötige Temperaturdifferenz zur Außenluft zu erzeugen. Möbel sollten möglichst etwas von Außenwänden abgerückt werden, um Innenaufnahmen nicht zu beeinträchtigen.

Wie aussagekräftig ist eine Thermografie für mein Haus?

Eine fachgerecht durchgeführte Thermografie ist sehr aussagekräftig. Sie macht unsichtbare Schwachstellen sichtbar – zum Beispiel Wärmebrücken, undichte Anschlüsse oder feuchte Dämmung – und dient als fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen.

Welche Anzeichen deuten auf Wärmeverlust am Haus hin?

Typische Hinweise sind dauerhaft hohe Heizkosten, kalte Innenwände, Zugluft in bestimmten Bereichen, beschlagene Fenster, Schimmelbildung in Raumecken oder an Außenwänden. Eine Thermografie kann diese Verdachtsmomente bestätigen und präzisieren.

Welche Bereiche sind besonders anfällig für Wärmeverlust am Haus?

Häufig betroffen sind Fenster- und Türanschlüsse, Rollladenkästen, Dachanschlüsse, Balkonplatten, Heizungsnischen, ungedämmte Kellerdecken sowie Übergänge zwischen Bauteilen – also klassische Wärmebrücken, die sich mit der Kamera gut identifizieren lassen.

Gibt es Normen oder Richtwerte zur Thermografie-Auswertung?

Ja, unter anderem die DIN EN 13187 regelt die qualitative Prüfung der Wärmedämmung von Gebäuden mithilfe der Thermografie. Zudem gibt es anerkannte Bewertungsrichtlinien zur Auswertung thermografischer Aufnahmen – diese sollten von Fachleuten angewendet werden.

Welche Messmethoden gibt es zur Ermittlung von Wärmeverlusten?

Neben der Thermografie werden u. a. Blower-Door-Tests zur Luftdichtheitsmessung, Energieverbrauchsanalysen, U-Wert-Berechnungen und Infrarot-Thermometer eingesetzt. Die Thermografie bietet den Vorteil der direkten, bildlichen Darstellung von Schwachstellen an der Gebäudehülle.

Was sind typische Fehler bei der Ermittlung des Wärmeverlusts?

Zu den häufigsten Fehlern zählen Thermografieaufnahmen bei ungeeigneten Wetterbedingungen, fehlende Innenaufnahmen, mangelnde Interpretation der Bilder, manipulierte Farbskalen oder fehlende Fachkenntnis. Auch eine alleinige Betrachtung der Außenfassade ohne Innenvergleich führt oft zu falschen Schlussfolgerungen.

Weitere Angebote zu diesem Thema

> Einstiegspaket "Energetische Modernisierung"